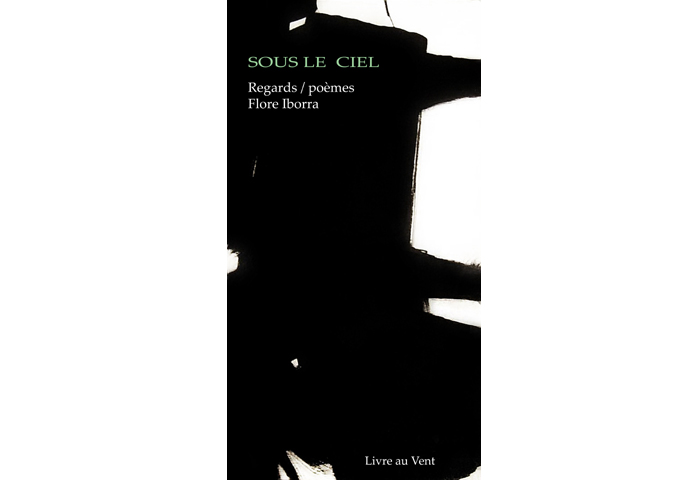

Sous le ciel

C’était un temps resserré, un temps lourd et opaque, les poèmes attendaient, morts de faim, respirant à peine sous l’usure des jours, ils attendaient que l’esclave se réveille, le doux rêveur mais il n’y avait qu’un être épuisé, accoudé à sa table, incapable de penser, qui ressentait, ressentait, toute la mélancolie des fleuves, et qui ne disait plus de poèmes qu’en souriant, d’un clignement de l’ oeil, qui renvoyait à la vieillesse, à l’enfance, au cercueil qui enfin se referme, où tout est calme, où les fleurs au jardin sont fraîches comme un coup de cymbales, à présent il fallait lire les rides comme un alphabet précieux, et rien n’était idiot comme tant de gens pouvaient le croire ; parfois le diseur prenait doucement des mots dans sa bouche comme s’il avait fait rouler des perles, il crachait ses petits oracles, il mâchait, mâchait son herbe verte, ivre comme un âne, et les poèmes revenaient, lavés de la fatigue et de l’oubli, ils reprenaient leur place dans son gosier, mais il connaissait leur jeu dérisoire, il pouvait braire ou pleurer à la place, ou chercher, chercher encore à les ramener plus près des larmes.

Sur le pont disloqué des nuages un homme me parle, sa voix sonore est celle d’un pêcheur, la fin de ses mots s’installe dans les assauts du vent. où vas-tu, me dit-il, où vas-tu ? sa parole appuyée sur la tempe du ciel. Je veux répondre mais une douleur usée m'étouffe je veux répondre mais une vague rapide rince mes yeux. Et je vois disparaître dans la plaie d’un oracle, dans sa béance bleue, une longue caravelle de brume en ses voiles, qui transportait mes doutes et que je vois sombrer. Alors dans ce pays où marchent les colombes, je cherche un coin tiède, l’aisselle blonde d’une place, la fine poussière, comme un encens pour me recueillir, immobile, dans le carrousel, le grand tourbillon, du pollen et de la lumière.

Une main sur le rideau léger quelqu’un guette le ciel depuis si longtemps. Un jour sa main sera transparente Les nuages passeront au-dessus. Tiré par les cheveux de sa mémoire Il aura déjà tant voyagé tant dérivé, sommeillé dans le feu et dans la nacre, embrasé, et puis refroidi, glissant comme d’autres, dans les paysages de l’entre deux, dans les brouillards incertains, si nécessaires aux éclosions de l’esprit, à sa lente, traînante volonté, sourde à l’archet de son regard vibrant dans les flux de l’azur, et qui faisait jaillir tant de sons accordés, gouttelettes roses qui filaient comme une pluie d’été dans sa gorge ensablée de rêveur dont la soif toujours le devançait. Il aura ouvert et fermé sa fenêtre à tant de lunes, à tant de lunes aux cuisses veloutées qui enjambaient sa croisée et l’emportaient loin de sa chambre aux angles effacés. Et le soleil aura tourné lui aussi, et mordu sa peau en suivant son cruel protocole, le même que pour ses pères connaissant de mémoire son visage et les plis de son corps. Et il aura tellement baigné les aubes de ses yeux, les lavant, s’y lavant, avec le pain de la douceur, accroché à cette toile depuis les présages du soir, comme l’Amant aux voiles de l’Aimée. Et franchi malgré tant de livres, (les murailles dressées de ses livres) tous les dangers des crépuscules, toutes ces flamboyances d’agonie qui le ramenaient à lui-même, que son enfance finalement, aura survécu dans le faible bruissement de ses paupières

26.09

Juste ce retrait de la lumière à peine hissée sur la façade jaune pollen et bleu intense bientôt réfugiée sur les toits résolue à se fondre à disparaître dans la nuit chaude de septembre dans la douceur d’un abandon qui gagne au loin la plage se répand sur le souffle immense bientôt les vagues plongeront dans l’obscur de cet instant nul ne parle mon aile froissée prend le vent humant les indices fragiles de ce ciel d’encre qui avance comme un amant sûr de son fait s’avance vers son rendez-vous chaque seconde qui bascule me parle plus que de raison dans le sablier tout s’inverse les grains noirs charrient des lueurs je resterai à ma fenêtre à guetter ces retours sans nom.

Souvent tu veux me perdre et disparais mais je te vois encore, dans ces feuillages que je croise près des gares, bordant les cafés anonymes, ou plantés là, aux carrefours, dans ces feuillages, dans ces mains de feuillages, ténues, vivantes, déployées, se balançant dans l’invisible, s’étirant par brèves secousses, jusqu’à la finesse des ombres, jusqu’au bleu impossible de l’été comme un haussement d’épaule, comme un sourire déposé dans la matière vagabonde, amoureuse du vent.

De l’opacité des racines monte un désir et c’est déjà la feuille qui se déploie encore étranglée et lutteuse dans son corset gluant et qui salue son père le ciel de ses doigts monstrueux qui renferment pourtant la perfection du palmier du vitrail la divine inflexion de la courbe le rire discret des clochettes et ces ramilles bleues si fluides qui danseront bientôt dans la lumière.

Cette monture a des jambes d’orgueil et l’orgueil galope et secoue sa crinière dans les flots du soleil. Bête obstinée forçant la nuit jusqu’à la trame des prières dans le silence paralysé des rêves dans les plis de la volupté dans tous ses plis ses linges amers ombre qui brûle dans nos ténèbres jamais sa course ne s’arrête. C’est une forme vague pourtant qui presse son allure la pointe d’une ombre incertaine son cou se tend gonflé de rumeurs vertes cherchant une direction des perles vives faites de larmes coulent sans cesse comme des étoiles dispersées le long de ses mèches en désordre mais on entend que son galop.

Comment je vais ? Je ne sais pas, la menthe sèche et ne sait pas pourquoi je vais pour qui pourquoi ? Et le soleil au genou clair se baigne nu en plein hiver dans l’eau douteuse des verrières. Le métro file comme un chien je ris de le voir détaler et tous mes cheveux volent au loin derrière ce moi qui ne dit rien.

Ce n’était rien qu’un peu de sable des pages raides saisies de vent la douceur d’un soleil acide l’herbe nouvelle sourdement et des journaux aux palissades de vieux papiers se débattant sous des rafales de lumière un terrain vague et son printemps

Et puis la lumière, trouble, indécise, capable d’éblouir toutefois, plus peut-être que le soleil à son zénith, efficacité des mélanges, ombre et lumière sont emmêlés, même trame et même texture, le ciel n’est qu’un cœur noir sous une chemise, la nuit se répand doucement mouillant la toile, la toile diurne, qui se couche faute de vent.

Grattement sur le zinc fer mouillé, agacé, pas griffés, agacés, roucoulés. Le gel dans la gouttière, main de riz aux pigeons. Le ciel jaune et opaque tendu d’effort jette sa peur légère sur les toits et les gens. Blancheur glissante huilant la ville. Tableau noir où le signe ne s’inscrit pas mais coule et se répand maussade.

Petites sœurs nocturnes colliers de larmes tièdes coulant sur vos mains nues la nuit est de métal et tranche vos désirs au pays des tramways vos bouches sont légères vos chagrins roulent droit sur vos lignes de vie le silence alentour parfum de rouille morte la poutrelle d’acier hésite et se résous Petites vous avez la rosée une fleur étincelle à donner le vertige c’est le diamant bouclé qui brille sur vos seins déchirez donc la nuit de sa pointe acérée

Rescousse soleil attendu escale les draps salés la mer étale femme oblique mouillée lourde de songes verts bouche tendue chair et syllabe corail séché d’un fond de sable saignant aux crochets de lumière

Bruit fou marelle eau sel éclats je cours tu bouges regarde-moi lâche l’ourlet des préjudices ma robe est un filet déjà

Glisser dans le sommeil par hasard comme une poignée de sable échappée d'une main distraite répandre sa pensée l'écouler incertaine dans la buée des rêves y mélanger les fluides laisser les particules bleuir et s'attirer dans un jeu de vertige où la vitesse frôle des gestes de lenteur où sont tirées des larmes où se rouvrent des plaies qui vacillent en secret dans une pièce obscure où un seul cri de joie tranche la nuit qui palpite ouverte de tous ses grains ardents comme ce fruit de la lointaine Espagne qui ruisselle à jamais sur nos lèvres et apprendre de cette ivresse que le plaisir léger nous dépasse et jamais ne nous appartient qu'il danse quand nous dormons et rêve quand nous vivons. A peine traversés par le pas des lueurs et nous fuyons au loin de peur d'être aveuglés par les traces des songes nos ombres imprimées lancées sur la blancheur comme on jette les dés.

Sa joue posée sur la nuit elle rêve en fumant, la fenêtre n’est pas assez grande pour le faible éclat des étoiles, la chaleur importe peu, au contraire, sa peau est nue, offerte à la caresse obscure, tendue vers l’ailleurs : déjà détachée du bruissement tenace de ses pensées, elle s’éloigne à pleins poumons vers le refuge immense du ciel, quelque chose déjà fait route vers ses mains fraîches, le message d’un fin rouleau de pourpre refermé comme une paupière et ce grand manteau de noirceur qu’elle attendait pour son repos.

Soudain ce soir dans le ciel qui enfle dans le ciel enroulé jusqu’au coude de l’obscur dans les taches d’ombre des mondes inconnus flotte et grandit la nonchalance d’un gant de pluie. Là-bas, marchant sur l’illusion brillante d’un trottoir quelqu’un ne baisse pas la tête solidaire des régions célestes. Nous nous croisons en grande estime nos âmes se frôlent et glissent comme des vagues jumelles ami, je sais que tu pleures mon silence salue ton silence. Là-haut, ne sens–tu pas les tuiles et comme la terre qui nous abrite voudrait s’ouvrir à cette eau bienfaisante mais reste accrochée sur les toits ? Son désir hante nos demeures. Et voilà que la nuit t’étrille ses doigts d’ogresse sont glacés tu cherches dans un royaume humide le cri que je pousse du pied. Mais dans l’eau dans les traits que font l’eau se glisse l’espace des pensées et sous la pluie sous les écailles de pluie gonflent des larmes pures et le feu de la mer volé volant jamais éteint du plus haut au plus bas nous brûle.

Là-bas il soulève les vagues d’un désir éternel et changeant ici et maintenant berger des spirales du ciel il déchire la toile immobile posée au-dessus des maisons et voici la chair de ton âme qui va glissant tu longes les rues de ta ville tu fuis le manteau de ce fou qui vole dans ta gorge vide avec ce goût d’écume qui neige sur ta bouche et qui te fait trembler alors tu cours et tu t’écoules comme le sable dans le gant du soir laissant derrière toi dans les ombres rouges des chevaux de mer et des coquilles vides et tous ces fossiles sans importance qui tombent en grêle légère sur l’ironie des trottoirs

C’était une grande faim de silence une grande faim que cette pesanteur cesse que vienne ce léger tremblement de l’être cette lointaine vibration que ses veines frémissent les plus fines les plus secrètes mais d’abord quitter ce grand poids laisser glisser toute douleur laisser le feu brûler ses plaies laisser le feu brûler la cendre dans le tourbillon des pensées rester tranquille enfin ne pas bouger comme un cheval à qui l’on ôte une à une les pièces de sa soumission comme lui rester impassible savourer ce nouvel état en savourer chaque seconde et s’éloigner à petits trot à longues foulées désinvoltes laisser dans l’oubli son fardeau.

Ce corps où tu t’engageais toute gonflant ta voile n’est plus à la place demeure une pensée la même depuis l’enfance et peut-être au-delà et tant de vagues déjà se sont croisées tant de vagues et tant de murmures que tu dois perdre pour gagner tes yeux tes filets te ramènent chaque jour le nécessaire ce presque rien qui te fait vivre voilà ton bien et ta richesse et toi seule démêle les fils ton repos est dans l’air qui tremble dans un appel, un bruissement dans une empreinte de colombe, dans les grands arbres sous le vent tu prends le pouls de la lumière au chevet de l’aube tu pries tu verses l’encre de la nuit

NUAGES

Hier, malgré la pluie glaciale demeurait à l’arrière d’un couvercle gris, des châteaux boursouflés, extravagants, ouverts, à l’adresse de ceux qui lèveraient la tête. ils auraient là leur récompense, geste d’hommage à leur orgueil, à leur manteau de plaies ouvertes traînant superbe derrière eux. Refuge immense vagues si lourdes, pourtant légères dérivant à l’ombre des jours, on écrit des royaumes instables pour tous ceux qui fixent le ciel. Hommes debout regard aigu de javelot, jeté au centre des grisailles lancé dans les couches moelleuses les plis glissants des forteresses suites de restes, couleurs éparses disparaissant sous la paupière dans l’œil immense de la nuit.

Corbières

Quel étrange ciel vivant où stagnent parfois infusant leurs rêves de sournoises énergies blanches ! Brumes et enchantements qui subjuguent l’esprit et tirent les membres jusqu’à l’inerte. Soudain ce même ciel vous enlève et vous jette d’un coup d’archet sur la croupe d’un vent agile qui vous entraîne dans sa turbulence liquide, bouillonnante, où sont lancées les couleurs comme sur la palette d’un peintre impatient. Et vous voilà captif d’un vertige, comme un papillon épinglé, immobile et nerveux comme ces masses vertes mordant le rouge de mondes froissés. Pages d’un livre immense qui tourne, de fins vaisseaux cinglent sur l’arc des nuages. Les flancs de la lumière ressemblent à des traces essuyées, à des baisers humides et hasardeux. Quelque chose au bord de vos yeux cherche cette transparence. Et vous levez encore la tête vers la piste des anges, pour sentir leurs sourires secoués sur vous comme une pluie d’automne, ample douceur dans la gravité d’un temps qui s’achève.

Printemps

Le front d’un lys perce la terre la force de ses cheveux tendres casse les mottes desséchées un rayon vert est son effort et sa naissance devinée. C’est mon printemps un printemps dur le temps qui me reste est compté je nais caillou cousu de givre et n’obéis qu’à la lumière partout ailleurs trop de grimaces la pluie divine est un message ses perles fondent à mes paupières je veux sourire surtout sourire le soleil nu dans le fossé juste un instant un bref instant déplace le ciel ébréché

En train

Ma terre glisse tire mes yeux, ma terre, ma désirée, s’éloigne, elle file, verte de vignes, verte d’épines, rouge d’argile et de cailloux, elle file et passe, laissant les flambeaux des cyprès happer mes ombres, leurs flammes sèches me rappeler mes vrais tourments, j’ai tant besoin de leur rigueur, mais ils passent, ils appareillent dans les fastes d’un ciel vivant, me laissant à mon vertige, éblouie, je cherche leur odeur comme le ventre d’une âme éparse, la vitesse me trahit, elle m’emporte, dans ce train clos, ce sarcophage, où j’étouffe, où j’enrage de m’éloigner vers des terres fades, qui ne me griffent pas au visage, qui ne me cinglent pas de leur beauté ardente, où le vent ne me dépouille pas de l’inutile, où le vent est un jardin entretenu, un animal de compagnie, mais jamais une licorne, un cheval audacieux, un frère en solitude, et qui jamais ne fait venir comme une eau bienfaisante, l’abandon des prières, les larmes douces, le fluide amer des poèmes.

Toi qui dormais sur ma cambrure, ô toi mon âme, souviens toi, nous marchions dans les rues de cette ville du sud, tu t’étirais souveraine dans l’excès de mes talons balançant avec moi l’équipage des hanches et de la taille et nous allions ensemble dans l’ivresse du sel qui pendait des balcons. La mer était là, dans les voiles du linge, blanche et molle de nostalgie, dans un rêve immobile qui gonflait de rumeurs, et puis elle s’enroulait aux épingles du ciel, sur le grand horizon elle tordait ses clameurs et sa colère humide nous poursuivait dans les ruelles. Tu m’entraînais, chevauchant ma vigueur, mes jambes dures dans leurs gousses de soie. Tu étais la musique sortie des pierres, les cris rauques des hommes et leurs murmures, tu étais le tourment qui me faisait tenir si droite. Comme en dansant, j’allais vers des musiques incertaines, n’accrochant rien, prisonnière d’une main d’écume qui tirait mes cheveux, d’un souffle qui savait mon nom. La nuit posée, si transparente, les étoiles menues commençaient à parler, d’une impasse un vieux mur, du fond de ses ténèbres ardentes, jeta sur nous un filet de piments, le vert à l’orange attaché capturant tout. Le vent, dans le silence, dans les mailles luisantes soulevait la couleur, la beauté comestible des flammes ruisselantes qui bougeaient sur ce mur et nous faisait trembler.

Longtemps, j’ai guetté au bord des vignes, foulant la terre lumineuse, où dormaient des morceaux de cuivre, éclairant le ciel en attente un vent glacé, limpide, de transparence extrême, mordait ma solitude, alors, j’aimais l’iris dressé le vainqueur insolent d’un dur berceau de givre alors j’espérais que voltigent d’arbre en arbre, comme en rêve, des signes brefs, blancheurs lointaines, mousseux appels, cailloux suaves jetés aux branches alors, dans le bouillonnement rapide des nuages, je cherchais des morceaux ébréchés et vivants, qui s’entrouvraient, se refermaient, sur des flots souples et fugitifs, versant de l’or sur ces chemins, gardés par les cyprès arides, aujourd’hui, penchée sur la terre rouge, un amandier en plein cœur, je bois le tiède soleil de l’hiver, sève douce, poisseuse espérance avant les spasmes du printemps, et j’offre mes yeux à la brume qui s’élève, aux fluides palpitations, je suis entre le ciel et l’ocre, le vent me fait frémir, et je danse invisible dans un jardin m’élevant dans la fumée qui brûle quelques herbes.

Derrière le toit, dépassant à peine, des bras de feuillages agités et toujours cet appel, au bout de la gare suspendue, la masse confuse des arbres travaillés par le vent. J’avance dans la solitude des mirages traçant ma route jusqu’à cette lumière grise, incertaine qui appuie sa douceur au-dessus du fracas, sa couronne flottante cherche un roi, un enfant, un vieillard perdu dans le tumulte. Je cherche en vain la danse, le bruissement infime des feuilles prisonnières, à jamais invisibles, plus cachées que l’écorce sous le gris de l’hiver, plus effacées qu’un signe sur le flanc d’un lointain, parce que je me souviens des lents balancements de l’ombre en fleur, l’été qui me faisait cortège, des ciels pensifs, griffés sans fin de lignes noires qui se mêlaient au givre, des bourgeons de l’enfance éclatant à leur tour plus gros que des chagrins, je cherche mon asile le simple véhicule d’une page où rester, une bûche immobile au cuivre qui s’élance et déploie ses nageoires dans l’eau de mes pensées.

Pour t’aimer sans t’aimer je marche sur des clous de velours mon pas est plus léger qu’un souffle retenu blessure transparente desséchée par le vent le silence s’écoule de mille plaies ouvertes une louve apparaît flairant ce sang amer j’admire ses yeux jaunes sa féroce bonté plonge dans ma raison elle voit mes pieds meurtris posés sur un frisson mes pieds blancs et intacts chaussés par la douleur qui ne peuvent s’enfuir qui ne peuvent courir et me montre la route la route qui est mienne d’épines et de cailloux et que je dois rejoindre pour t’aimer sans t’aimer

Les 100 chiots de ma mémoire jappent et bondissent, leurs griffes neuves trouent ma vie. Des places et des jardins s’élèvent emportant les visages aimés, l’invisible fumée entraîne le flot dévêtu des pensées? Et ce navire par où va-t-il ? ses traits de blancheur sur l’écume soulèvent des commencements mais au ralenti tout s’efface la lumière fait un geste vague on ne distingue plus le port ni l’arrivée ni le départ le silence est une vitesse que chaque mot pourrait briser la coque roule roule muette avance sur son bois léger on m’a fait présent de récifs de pointes vives qui fascinent que le regard peut aiguiser il me faut naviguer chaque heure c’est un effort une exigence surtout ne pas se retourner dans mon dos des statues de sel restent figées de faibles douleurs allongées pourraient renaître et m’emporter. Pourtant des fleurs simples et robustes m’assurent qu’il n’y a nul danger éclatantes dans le malheur dans le ventre du temps passé leurs voix criardes sont des soleils où je voudrais me réchauffer simple frisson brûlant d’été posé sur la cime des heures ou dans un linge velouté du grain humide de la lune m’envelopper dans les ténèbres et la lenteur tout oublier

Avant

C’était il y a longtemps trois lunes ornaient le front du ciel la terre ouverte respirait de l’œuf sortait le lézard à six gemmes brillant comme la nuit. De l’œuf sortait la neige primordiale le gel immaculé fleurant bon le caprice. Des poches bleues du matin naissait tout ce qui tourne et gire l’esprit des feuilles et l’air de feu. Nous marchions nus et souples sous nos lunes ces ballons des marais que nous brisions du pied. Clarté multiple lagune riche de sel nous allions comme vont les chevaux sauvages talonnés par l’écume. Sans fin les vagues assiégeaient nos chevilles sans fin les vagues travaillaient le silence le fracassant par jets de sable le dilatant aux limites du monde depuis les profondes ténèbres jusqu’au prisme éclaté d’une aube juteuse glissant entre nos doigts. Devant nous l’océan mettait des couronnes tourbillons, algues scintillantes poudres d’or dans l’eau noire comme autant d’étoiles marines qu’au ciel de lumières tournoyantes. Nous étions libres vêtus de nos cheveux lustrés comme les plumes des oiseaux pêcheurs assoiffés de marches et de sources offertes nous avancions dans le déploiement de nos feux sur la plage grandes roues panache de gaieté violente faim d la chair noircissant sur la braise coquillages laissés comme des offrandes près du bois calciné. Et nous marchions toujours d’autres naissaient en route fils du ressac, nés de la même vague conçus dans un même souffle ils buvaient un lait d’amertume et leur père le soleil les voyant accrochés au dos des guerriers dans un panier de jonc les brûlait de ses ailes fécondes et bientôt ils s’échappaient comme un fin gravier comme des poissons hors de leur nasse. Ils nous rejoignaient nageant et marchant près du ventre de leur mère suivant la caravane immense grains de sable odorants sur la peau du monde leurs rires étaient notre musique et nous marchions toujours.

Nue sans toi, vulnérable, je croyais tout connaître mais je m’enfonçais jusqu’aux genoux dans le varech du ciel remuant mes joies, j’habitais dans les flammes de châteaux éblouis mais je n’avais pas de demeure et le bleu m’était interdit. Je me glissais au crépuscule dans le cortège des nuages, progressant au hasard des couleurs de leurs traces liquides, éventails déployés qui m’entraînaient sans fin jusqu’au plateau d’un théâtre immobile qui sombrait lentement tel un ancien navire laissant choir ses répliques, ainsi se perdaient de nobles tragédies. Mais la noirceur, si nonchalante, gagnée par un poinçon de lune et la piqûre brillante d’une étoile était ma délivrance. Comme un plongeur je quittais ces régions célestes pour me perdre en moi-même et goûter à l’oubli. Mais chaque jour ma nudité m’apparaissait plus sûre, aucune main de terre ne venait me couvrir. La pesanteur se vivait au-dessus, le silence était mon habitude les nuages glissaient, loin de mon centre et de tes vagues j’attendais.

Glisser dans le sommeil par hasard Comme une poignée de sable échappée d’une main distraite répandre sa pensée l’écouler incertaine dans la buée des rêves y mélanger les fluides laisser les particules bleuir et s’attirer dans un jeu de vertige où la vitesse frôle des gestes de lenteur où sont tirées des larmes où se rouvrent des plaies qui vacillent en secret dans une pièce obscure où un seul cri de joie tranche la nuit qui palpite ouverte de tous ses grains ardents comme ce fruit de la lointaine Espagne qui ruisselle à jamais sur nos lèvres et apprendre de cette ivresse que le plaisir léger nous dépasse et jamais ne nous appartient qu’il danse quand nous dormons et rêve quand nous vivons. A peine traversés par le pas des lueurs emportant la beauté et nous fuyons au loin de peur d’être aveuglés par la trace des songes nos ombres imprimées lancées sur la blancheur comme on jette les dés

Le vent si vert et sidéral d’outre les nuages froissés m’emportera dans son Oural où la Grande Ourse est un cheval cheval de bois qui se voit mal